Lagebild und Einordnung:

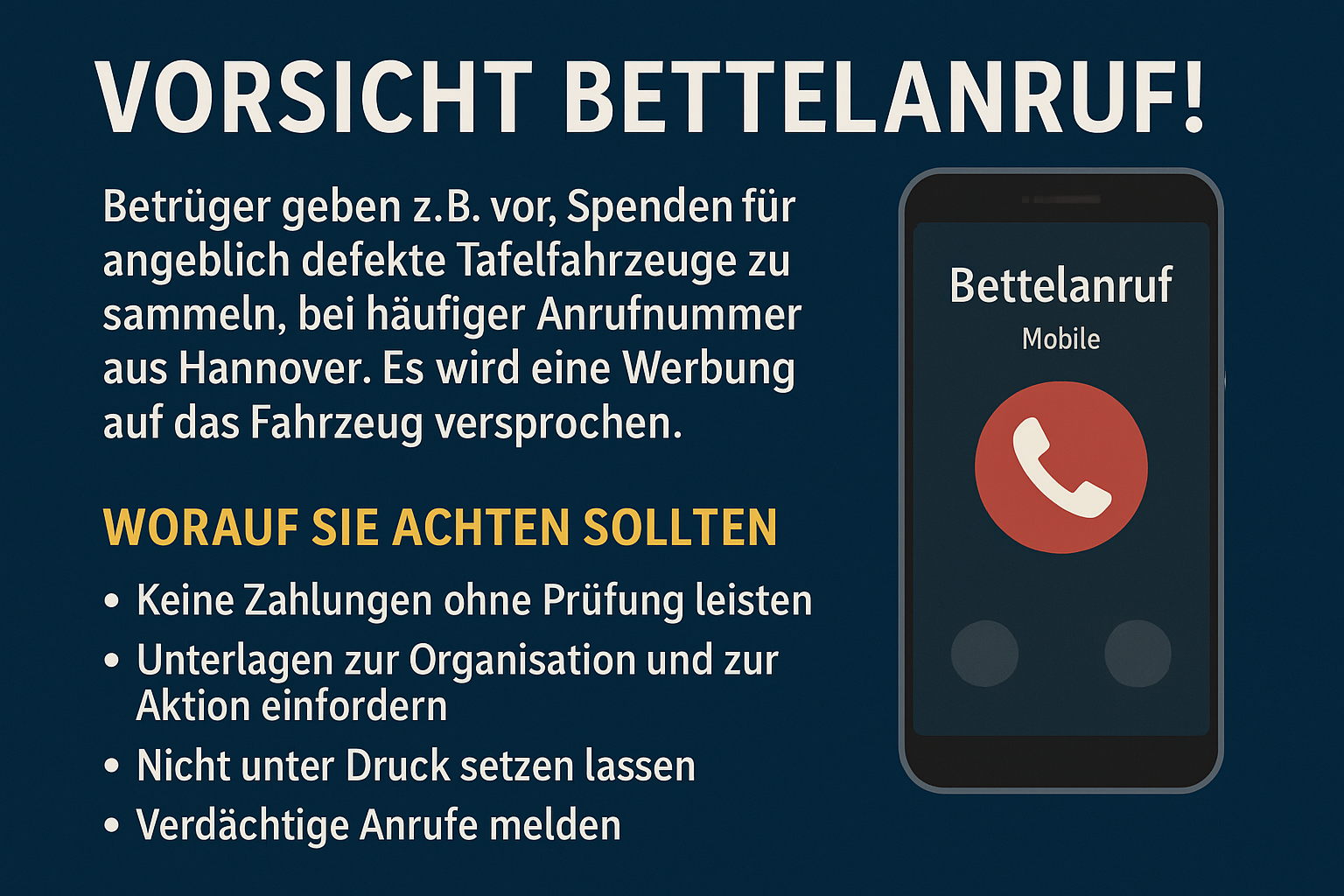

Telefonische Spendenaufrufe, die mit einer dramatischen Geschichte Druck aufbauen (etwa: „Lieferwagen für wohltätige Zwecke ist kaputt, bitte schnell spenden“), sind eine bekannte Betrugsmasche. Ein aktuelles Beispiel aus der Region Hannover: In Uetze warnte die Polizei vor Personen, die sich als Mitarbeitende der „Tafel“ ausgaben und Spenden verlangten. Laut Tafel wird ein solches Vorgehen (etwa spontane Haustür- oder Ad-hoc-Überweisungsbitten ohne transparente Nachweise) in Deutschland nicht praktiziert. Das zeigt, wie Kriminelle reale Hilfsorganisationen instrumentalisieren, um Glaubwürdigkeit vorzutäuschen. Angeblich sitzt die „Chefin“ – Organisatorin im Hintergrund und schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Dazu soll noch gesagt sein, dass die Anrufer in der Regel deutsch mit mehr oder weniger schwerem Akzent sprechen.

Parallel registrieren Behörden seit Jahren einen hohen Niveau an telefonischen Betrugsversuchen. Die Bundesnetzagentur meldet anhaltenden Missbrauch von Rufnummern („Call-ID-Spoofing“), bei dem Anrufer ihre tatsächliche Identität verschleiern. Dadurch wirken Mobil- oder Ortsvorwahlen „plausibel“ („aus Hannover“), obwohl der Anruf ganz woanders her kommt.

Zahlen belegen die Dimension: Der Rufnummernmissbrauch lag 2024 auf Rekordniveau; tausende Nummern wurden abgeschaltet, und es gingen über 150.000 Beschwerden ein. Diese Daten unterstreichen, dass Betrüger zunehmend systematisch vorgehen – oft mit automatisierten Dialern und erprobten Skripten.

Achtung Bettelanrufe – Telefon Betrüger / Scammer kommen angeblich aus Hannover – Anruf mit deutscher Handy Nummer – Telefonbetrug!

Typische Merkmale der Masche:

Glaubwürdigkeitsanker: Bezug auf bekannte Einrichtungen (z. B. „die Tafeln“), lokale Verortung („aus Hannover“), Nennung eines konkreten Notfalls („Transporter defekt“). 2) Zeitdruck: „Wir müssen heute reparieren, sonst…“. 3) Schein-Gegenleistung: Versprechen einer Werbefläche auf Fahrzeugen als „Dank“. 4) Zahlungswege mit wenig Transparenz: Überweisung an Privatkonten, Bezahl-Links, Gutscheinkarten. 5) Nummern und Namen klingen lokal – ermöglicht durch Spoofing. Diese Elemente entsprechen gängigen Telefonbetrugs-Patterns, die Polizeibehörden deutschlandweit beschreiben: Geschichten, die Emotionen triggern, sollen zu schnellen Zahlungen führen.

Was Behörden und Verbraucherschützer beobachten

Behörden und Beratungsstellen warnen fortlaufend vor Telefon-Tricks, Phishing und falschen Spendensammlern. Die Verbraucherzentralen dokumentieren aktuelle Betrugswellen in ihren Phishing-Radars; dort zeigen sich immer neue Varianten, oft mit gefälschten Identitäten und Logos. Die Quintessenz: Spendenbitten per spontanem Anruf ohne verifizierbare Nachweise sind hochriskant.

Verbraucherzentrale.de

Polizeiliche Prävention rät zudem, Spenden über seriöse, selbst recherchierte Kanäle abzuwickeln und niemals Geld an Unbekannte (oder an der Haustür/telefonisch unter Druck) zu übergeben. Werbende Gegenleistungen (z. B. Logoplatz auf einem Fahrzeug) sollten schriftlich, mit Impressum, geprüften Vereins-/Stiftungsdaten und überprüfbarer Kontoverbindung hinterlegt sein.

Prüfschritte, um echte Hilfsaufrufe von Betrug zu unterscheiden

Nicht im Gespräch entscheiden: Freundlich beenden, Nummer notieren, in Ruhe prüfen. • Organisation selbst anrufen – aber über die offiziell recherchierte Nummer (Webseite/Impressum, Vereinsregister), nicht über Rückruf der angezeigten Nummer. • Gemeinnützigkeitsstatus, Registernummer und konkrete Projektunterlagen anfordern (schriftlich per E-Mail/Post). • Zahlungsweg prüfen: Spendenkonten seriöser Organisationen sind nachvollziehbar; Vorsicht bei Privatkonten, Fremd-Drittlandskonten, Gutscheinen oder Krypto. • Keine sofortige Zahlung unter Druck; echte Hilfsorganisationen akzeptieren, dass Unterstützer erst prüfen. • Keine sensiblen Daten am Telefon preisgeben (IBAN, TAN, Ausweisdaten). Diese Grundregeln decken sich mit Polizeitipps gegen Telefonbetrug („bei Geldforderungen auflegen; 110 anrufen“).

Konkretes Vorgehen bei deinem Fall („Transporter kaputt“, „Werbung aufs Auto“)

Daten sammeln: Datum/Uhrzeit, angezeigte Nummer, Gesprächsinhalte, angeblicher Organisationsname. 2) Echtheitscheck: Offizielle Website der genannten Einrichtung besuchen und telefonisch (über die dort genannte Nummer) nachfragen, ob es die Aktion gibt. 3) Schriftliche Unterlagen verlangen: Angebot/Vertrag zur Werbeleistung, vollständiges Impressum, Vereins-/HR-Nummer, Spendenquittungsfähigkeit. 4) Rückwärtssuche und Maßnahmenliste: Bei Verdacht die Bundesnetzagentur-Maßnahmen prüfen bzw. Beschwerde einreichen; „Spoofing“ ist weit verbreitet. 5) Meldung an Polizei: Verdächtige Anrufe dokumentieren und anzeigen – das hilft Ermittlungen und schützt andere.

Zusammenfassung – Fazit:

Diese beschriebenen Anrufe tragen mehrere rote Flaggen: emotionaler Notfall, schnelles Geld, Versprechen einer Gegenleistung, unklare Identitäten und mobil gespoofte Nummern. Das deckt sich mit bekannten Mustern und aktuellen Warnungen. Seriöse Hilfsaktionen sind transparent, nachvollziehbar und akzeptieren, dass Spender prüfen. Wenn ein echter Bedarf besteht (z. B. Reparatur eines Fahrzeugs), lässt sich das nachweisen – samt ordentlichen Unterlagen, verifizierten Kontaktdaten und korrekter Spendenabwicklung. Im Zweifel: auflegen, selbst recherchieren, nur über offizielle Kanäle spenden und Verdachtsfälle melden